月経周期(生理周期)のしくみ

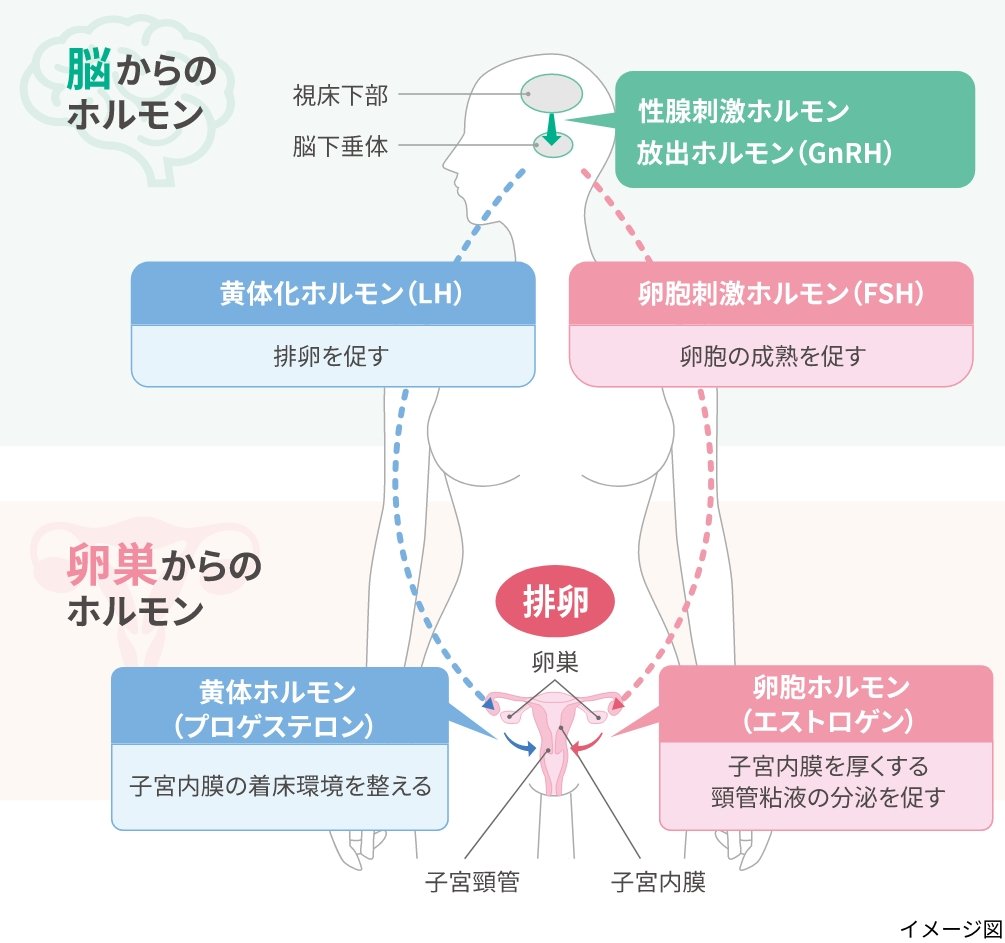

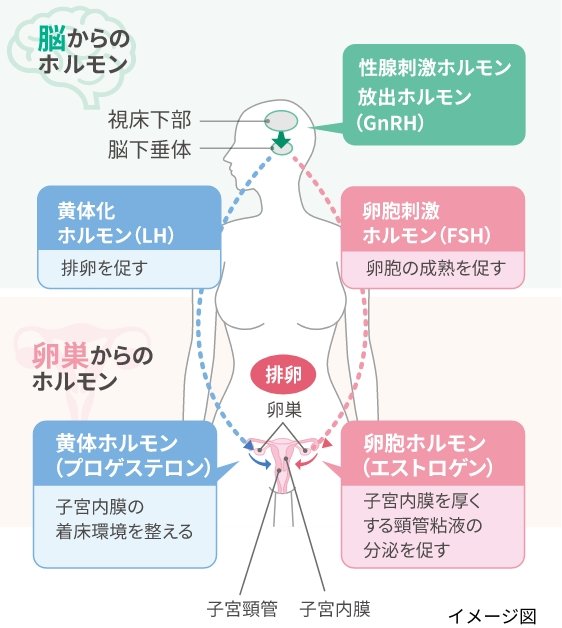

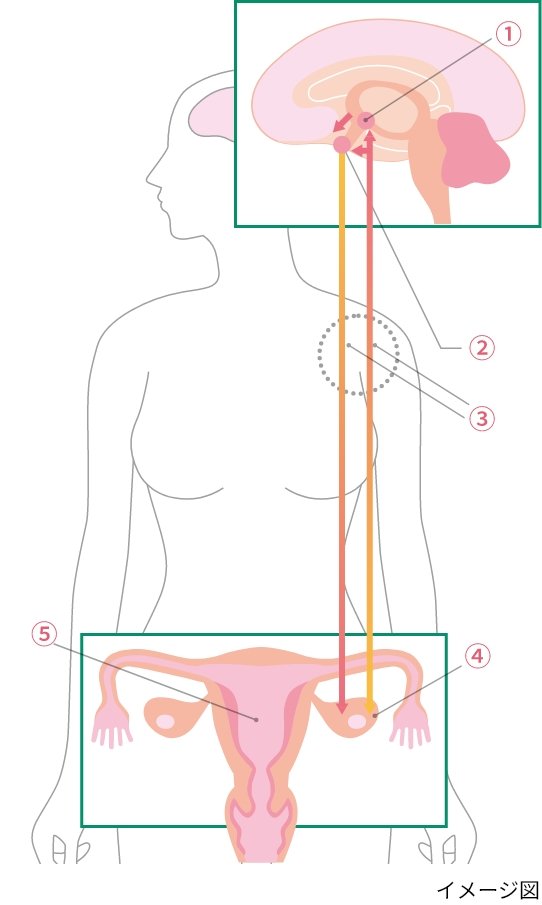

月経(生理)とは、「約1ヵ月の間隔で自発的に起こり、限られた日数で自然に止まる子宮内膜からの周期的出血」のことです)。生理周期は、生理開始日を第1日として、次回の生理開始日の前日までを示します。この生理周期には、脳の視床下部から分泌される性腺刺激ホルモン放出ホルモン(GnRH)、脳下垂体から分泌される卵胞刺激ホルモン(FSH)と黄体化ホルモン(LH)、卵巣から分泌される卵胞ホルモン(エストロゲン)と黄体ホルモン(プロゲステロン)などのホルモンが関与しています【図1】。

→詳しくは

・女性ホルモンとは?基礎体温でホルモンリズムをチェック へ

【図1】 脳が月経(生理)をコントロールするしくみ

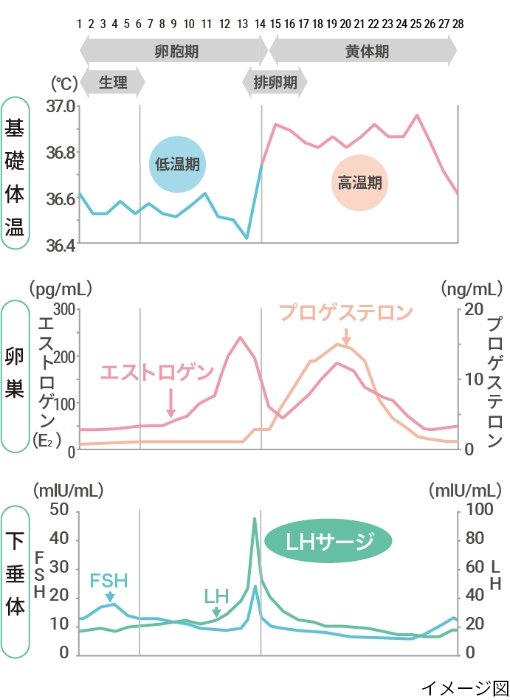

月経周期(生理周期)におけるホルモン変化と基礎体温

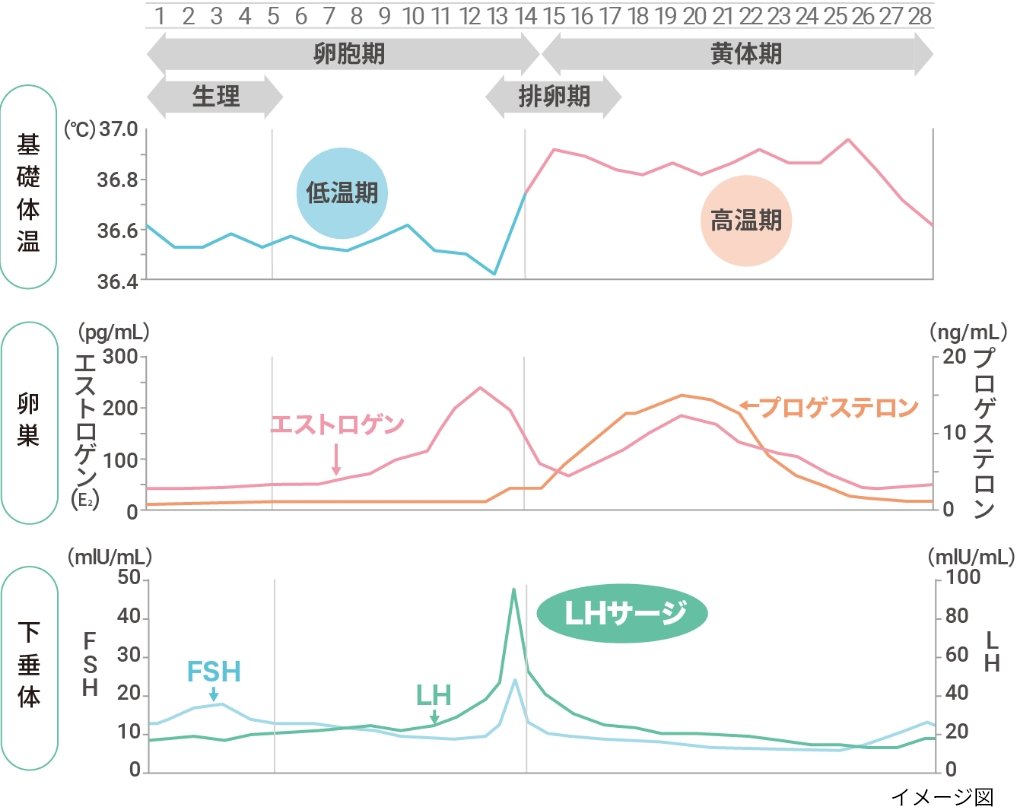

生理周期は、卵胞期、排卵期、黄体期の3つに分けられます。卵胞期のうち生理がある期間を生理期と呼ぶこともあります。この生理周期は卵巣から分泌される女性ホルモンである卵胞ホルモン(エストロゲン)と黄体ホルモン(プロゲステロン)だけでなく、脳の下垂体から分泌される卵胞刺激ホルモン(FSH)や黄体化ホルモン(LH)などさまざまなホルモンが関連し合い、ひとつの周期を作り出しています。プロゲステロンには体温を上げる働きがあるため、プロゲステロンが増えると体温が上がり、基礎体温では高温期を示します【図2】。

【図2】 月経周期(生理周期)におけるホルモン分泌と基礎体温の変化

【卵胞期】基礎体温は低温期の時期です。

- ①視床下部:視床下部からは性腺刺激ホルモン放出ホルモン(GnRH)を分泌します。

- ②下垂体:下垂体からは卵胞刺激ホルモン(FSH)を分泌し、卵巣での卵胞発育と卵胞ホルモン(エストロゲン)の産生を促します。

- ③ ネガティブフィードバック:エストロゲンと黄体ホルモン(プロゲステロン)の情報が脳の視床下部と下垂体に伝えられます。

- ④卵巣:FSHの刺激により卵胞が発育し、発育した卵胞からエストロゲンが分泌されます。

- ⑤子宮:エストロゲンの影響で子宮内膜が厚くなります。厚みを増した子宮内膜は、受精卵が着床しやすい環境に変化します。

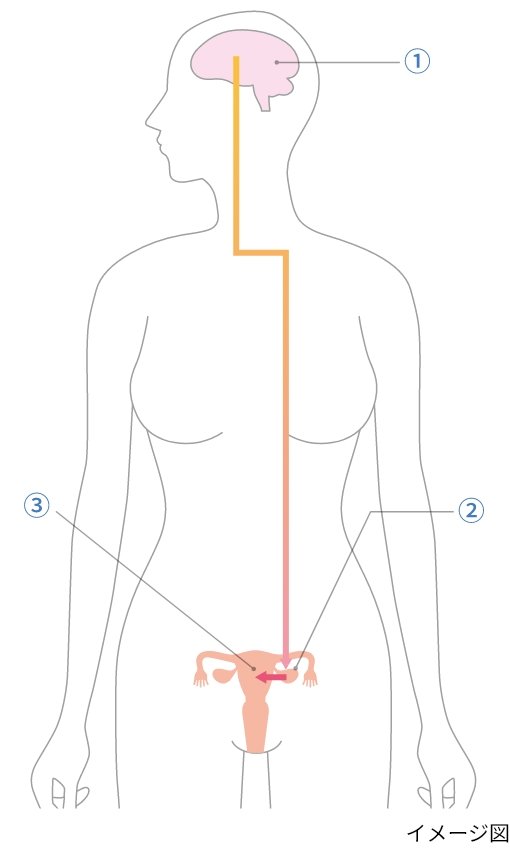

【排卵期】基礎体温はプロゲステロンの影響を受け、

低温期→高温期に徐々に上がります。

- ①脳:黄体化ホルモン(LH)が放出され、排卵をするように卵巣に向けて指令を出します。

- ②卵巣:黄体化ホルモン(LH)が成熟した卵胞を刺激し(LHサージ)、卵子が飛び出します。これを「排卵」と呼びます。

- ③子宮・卵管:精子が腟内から子宮内に侵入し、卵管内で卵子と出会います。

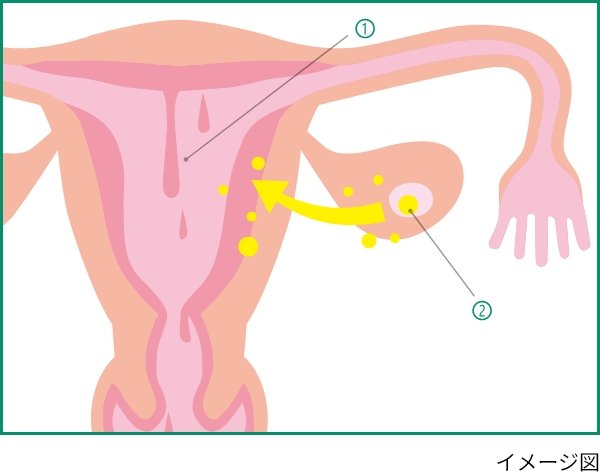

【黄体期】基礎体温はプロゲステロンの影響で

高温期の時期です。

- ①子宮:受精卵が着床しやすいように子宮内膜がさらに厚くなります。

- ②卵巣:排卵した卵胞は「黄体」となり、プロゲステロンとエストロゲン(主としてプロゲステロン)を分泌します。

【月経(生理)】基礎体温は低くなります

- ①子宮:受精卵が着床しなければプロゲステロンの分泌が低下するので厚くなった分の子宮内膜が剥離して、出血とともに子宮外に排出されます。これが「生理」です。

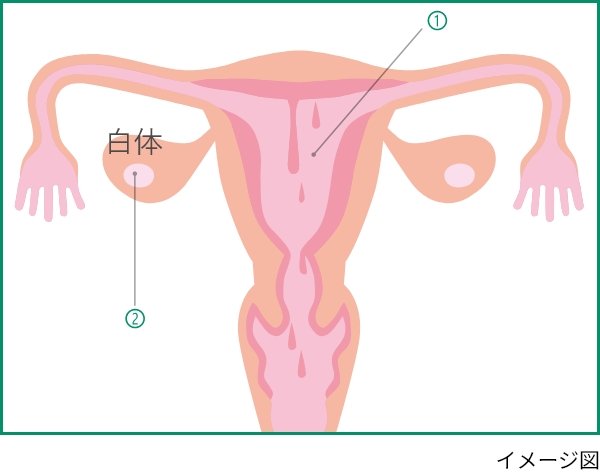

- ②卵巣:受精卵が着床しないと黄体は約2週間でその機能がなくなり、「白体」に変化して消失してしまいます。プロゲステロンの分泌も急激に減ります。

※生理は、正しくは「月経」といいます。ここでは、皆さんになじみのある「生理」をつかっています。

参考文献

- ①標準産科婦人科学 第5版 綾部琢哉・板倉敦夫 編集 医学出版

- ②ハッピーライフのために女性が知っておきたい30のこと 吉村泰典 編著 毎日新聞出版

- ③病気がみえる Vol.9 婦人科・乳腺外科 第4版 医療情報科学研究所 編集 株式会社メディックメディア

監修者のご紹介 ▶︎ 監修者の詳細ページへ

九州大学大学院医学研究院生殖病態生理学分野(産科婦人科)

九州大学病院 産科婦人科 教授

加藤 聖子 先生

基礎体温は定期的につけるだけで、あなたの体の状態、リズムがわかります。そのしくみを知って有効に利用しましょう。

九州大学大学院医学研究院生殖病態生理学分野(産科婦人科)

九州大学病院 産科婦人科 助教

河村 英彦 先生

日々の体調管理や妊活に基礎体温をぜひ役立ててください。普段の生活では気付きにくい体のことを、ホルモン分泌の様子を教えてくれます。